« Rarement une bande dessinée aura embrassé avec autant d’intelligence les interstices du pouvoir. On y croise Roosevelt, Hearst, Churchill, McCarthy, Edgar Hoover, autant de figures satellites qui orbitent autour du clan Kennedy. La fresque s’attarde longuement sur les compromissions du patriarche, son admiration trouble pour Hitler, sa gestion cynique de la presse et des marchés, son irrépressible besoin de se sentir Américain. »

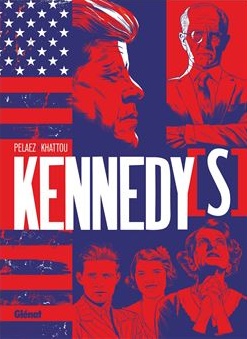

Sous le trait fin de Bernard Khattou et la plume documentée de Philippe Pelaez, Kennedy(s) entreprend l’exégèse de la plus fascinante des dynasties américaines. Il en résulte un roman graphique monumental – 528 pages d’un noir et blanc tendu comme un muscle – qui exhume les strates d’une famille devenue, à force d’images iconiques et de tragédies inoubliables, une authentique mythologie nationale. Les éditions Glénat publient un livre total, pantagruélique, où l’histoire intime se mêle au pouls de la nation états-unienne, où chaque sourire d’archive semble cacher une brûlure d’ego.

Le récit s’ouvre sur la lobotomie de Rosemary Kennedy, la sœur « inadaptée » de JFK. Un choix narratif qui n’a rien d’anecdotique : il donne d’emblée la clef du drame qui va s’étendre sur plus de 500 pages. Les Kennedy sont ambitieux. Mieux, ils constituent un laboratoire du rêve américain, mais considéré selon son envers, sa face obscène. Tout y est affaire de contrôle, de façonnage, de manœuvres plus ou moins sournoises.

De Bridget, la matriarche veuve débarquée dans les bas-fonds de Boston avec quatre enfants, à Joseph Patrick, petit-fils survolté devenu nabab de Wall Street et d’Hollywood (banquier et cofondateur de la RKO Pictures), Philippe Pelaez et Bernard Khattou déroulent la saga familiale avec l’ampleur d’une tragédie grecque. On y assiste à l’ascension sociale d’immigrés irlandais qui, depuis les ghettos catholiques de Boston, ont inventé une forme d’entre-soi communautaire, une force politique bientôt redoutable.

La famille Kennedy tire profit du commerce d’alcool pendant la prohibition, puis de la spéculation boursière. Elle exploite politiquement ses amitiés utiles dans la presse (William Randolph Hearst en tête). Mais le prix moral de son élévation est exorbitant. Joe Kennedy père, obsédé par la respectabilité et rongé par la rancune de classe, rêve de laver l’accent irlandais de sa descendance. Il apparaît dans l’album à la fois comme le marionnettiste et le fossoyeur de son clan : menteur, manipulateur, lâche, séducteur compulsif, antisémite à ses heures.

Ce que Kennedy(s) parvient en outre à montrer avec une précision vertigineuse, c’est la genèse du charisme présidentiel. L’Amérique n’a pas fabriqué John Fitzgerald Kennedy : c’est Kennedy qui a compris, avant tout le monde, comment se donner en spectacle à l’Amérique. Le jeune Jack, fragile, scoliosé, cyniquement modelé par un père qui ne tolère pas la faiblesse, devient peu à peu le prototype du héros moderne : à la fois romantique, médiatique et mélancolique. Quand la guerre éclate, son action sur le PT-109 lui vaut l’admiration publique ; lorsque, candidat, il se présente à la télévision pour un débat présidentiel (depuis passé à la postérité), il fait étalage de son charme et de sa force de persuasion.

Mais derrière la légende, Philippe Pelaez fait affleurer la douleur, la solitude, la maladie d’Addison qui mine son corps et l’inépuisable besoin de plaire, d’exister sous le regard des autres – et notamment celui des femmes. Cette tension entre l’image et la réalité parcourt tout l’album et traverse les générations. L’ombre du père plane sur chaque case, sur chaque succès apparent. Même les morts – Joe Jr. abattu en mission – semblent obéir à la dramaturgie paternelle. On comprend rapidement que chez les Kennedy, la fatalité est le produit d’un héritage génétique.

Rarement une bande dessinée aura embrassé avec autant d’intelligence les interstices du pouvoir. On y croise Roosevelt, Hearst, Churchill, McCarthy, Edgar Hoover, autant de figures satellites qui orbitent autour du clan Kennedy. La fresque s’attarde longuement sur les compromissions du patriarche, son admiration trouble pour Hitler, sa gestion cynique de la presse et des marchés, son irrépressible besoin de se sentir Américain.

La dernière partie du livre revient longuement sur l’assassinat de JFK. Non pour en livrer une nouvelle théorie, mais pour en montrer toutes les lectures. Philippe Pelaez et Bernard Khattou convoquent les faits, les hypothèses, les démentis, les silences ; ils font dialoguer les voix contradictoires de l’histoire officielle et des témoins effacés. La fameuse « balle magique » devient alors un symbole : celui d’une vérité trouée, recomposée par le besoin collectif de croire à quelque chose.

C’est sans doute là que Kennedy(s) touche à l’excellence : tout le travail des auteurs consiste à montrer comment le mythe s’écrit contre la vérité, et comment une nation peut s’identifier à un mensonge nécessaire. L’Amérique, comme la famille Kennedy, se construit dans les paradoxes : puritaine et dévoyée, pieuse et cupide, idéaliste et corrompue. Joseph Patrick feint la générosité en offrant des présents payés avec la carte bancaire de sa maîtresse, l’actrice Gloria Swanson ; Joe Jr., consumé par sa jalousie envers son frère cadet, participe à une mission militaire expérimentale qui lui coûte la vie ; JFK et sa femme Jackie, malgré les chemins de traverse, sauvent les apparences tant bien que mal.

Cette sombre litanie apparaît potentiellement sans fin : une ascension hâtée marquée du sceau de la corruption et du mépris social, des manœuvres financières et politiques douteuses, Joe Jr. ouvertement admiratif du nazisme, Joe Kennedy ambassadeur à Londres discrédité pour ses positions défaitistes pendant la guerre, Rose accusant les Italiens à la suite de l’attentat de Wall Street de 1920, JFK et les suspicions de tricherie scolaire… Le clan avance dans la compromission, sous l’impulsion d’un patriarche cupide et mégalo, aussi protecteur que destructeur vis-à-vis des siens.

Plus que la biographie dessinée d’un président assassiné, Kennedy(s) tient lieu de radiographie du XXᵉ siècle américain. Par son ampleur narrative et sa densité visuelle, il s’apparente à un outil d’analyse historique aussi puissant qu’un essai. On sort de cette lecture à la fois fasciné et secoué, plus lucide quant à l’ascension d’un clan qui a tout vécu, ou presque : la famine irlandaise, la grande dépression, la Seconde guerre mondiale, l’anticommunisme, le castrisme ou encore la naissance des droits civiques – souvent attribués à tort au seul Lyndon B. Johnson.

Kennedy(s) n’explique pas le complot de Dallas ; il prend plutôt le parti de raconter comment une dynastie a fait de la puissance un théâtre – et comment ce théâtre a fini par dévorer ses propres acteurs.

Jonathan Fanara

Kennedy(s), Philippe Pelaez et Bernard Khattou – Glénat, octobre 2025, 528 pages

Laisser un commentaire