« Au fil des pages, l’ouvrage démontre combien cette attitude, apparemment banale, condense une histoire des savoirs, des corps et des hiérarchies sociales. La main et la tête, deux organes du savoir, se rejoignent dans une tension fragile : la tête, enfin désignée comme le siège de la pensée, et la main, outil de l’action. Leur jonction dit tout du poids, du courage et des fragilités de la vie intellectuelle. Du génie inspiré au cancre distrait, du saint méditatif à la femme suspecte de trop lire, de l’érudit enseveli aux savants harassés, le geste ne cesse de se lester de sens. »

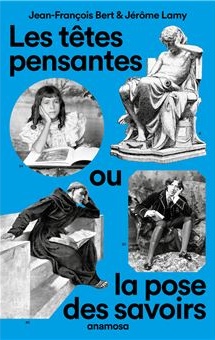

Il suffit d’un mouvement, d’une inclinaison, d’un contact, minuscules et pourtant solennels : la tête qui s’alourdit, la main qui vient l’accueillir. Nous croyons y voir la pensée en travail, une conscience absorbée dans son dialogue intérieur. Mais Jean-François Bert et Jérôme Lamy montrent dans Les Têtes pensantes, ou la pose des savoirs (éditions Anamosa) qu’il s’agit moins d’un réflexe naturel que d’un véritable langage du corps, un signe visuel qui traverse les siècles et concentre nos représentations du génie, de l’érudition, de la fatigue, et parfois du ridicule. Comme le rapportent les auteurs, « lorsque le mime assis tient dans une main sa tête lourde et fatiguée, la manière de tenir la main et l’endroit où elle est placée […] produiront des effets différents ». Tout est affaire de nuances, et d’histoire.

Cette posture, qu’Auguste Rodin a incarnée avec son célèbre Penseur, ne vient pas de nulle part. Déjà au IIIe siècle avant notre ère, un jeune éphèbe en terre cuite se recroquevillait, tête dans la main, inaugurant une iconographie qui allait devenir le sceau intemporel de la réflexion. Chez les philosophes antiques, de Métrodore à Héraclite, elle traduit l’intensité laborieuse de la cogitatio ; chez les poètes, de Ménandre à John Keats, elle devient l’attente fébrile de l’inspiration. Le Moyen Âge chrétien en fait une posture de contemplation, exemplaire chez saint Jérôme, figure d’un labor eruditus où l’effort intellectuel tient lieu d’ascèse. René Descartes, quant à lui, donne à cette image une profondeur métaphysique : « Je suis une chose qui pense, c’est-à-dire qui doute, qui affirme, qui nie… » La tête est définitivement appréhendée comme le centre névralgique de la pensée, de l’imagination, du sens commun. N’en déplaise à Aristote.

Mais à mesure que le savoir se démultiplie, la main qui soutient la tête commence à peser. L’imprimerie tend à submerger l’érudit, désormais enseveli sous des montagnes de livres difficiles à assimiler. Montaigne invente ses marques de lecture pour échapper à l’oubli, tandis qu’Albrecht Dürer grave sa célèbre Melencolia : le geste devient celui d’une conscience écrasée par l’excès de savoirs. « Accumuler les objets, s’en faire une forteresse, bâtir une muraille d’objets inertes et silencieux pour ne pas voir la nuit du monde et ne rien entendre de sa rumeur, tel est le projet mélancolique de qui, sous la richesse apparente, n’entretient jamais que le goût amer de la solitude, ce plaisir puissant du mélancolique », rappelle Jean Clair. Dans l’école moderne, ce même geste change encore de sens : non plus celui de la pensée, mais celui de l’ennui. Le cancre, avachi, la tête dans la main, trouble l’ordre disciplinaire. « Des têtes qui tombent, des épaules qui s’affaissent, des corps qui soupirent, autant de signes du désintérêt ou du découragement ambiants. »

Chez les femmes, la posture se charge d’une inquiétude supplémentaire. Elle signale tantôt la lectrice vulnérable, perdue dans ses rêveries dangereuses, tantôt la « femme savante » tournée en ridicule pour sa soif de savoir. « Prendre la voie de la connaissance signifierait renoncer aux charges de la maternité », se disait-on, anxieux devant l’émancipation féminine. Pourtant, de Marie Curie à Caroline Herschel, les savantes réelles opposent leur persévérance aux caricatures misogynes.

À l’ère industrielle, la tête soutenue traduit l’ambivalence de la modernité : héroïsme scientifique et épuisement nerveux. Louis Pasteur ou Thomas Edison posent en figures de génie, mais d’autres clichés révèlent la neurasthénie, ce mal du siècle intellectuel. Schopenhauer y voit le symptôme d’un monde privé de justification métaphysique. Plus loin, l’Occident projette ce geste sur d’autres cultures : Averroès, représenté tête basse aux pieds de Thomas d’Aquin, devient l’emblème d’une défaite. Pourtant, certains artistes tels qu’Osman Hamdi Bey retournent cette appropriation, inscrivant la pose dans une iconographie émancipée et plus favorable de l’orientalisme.

Au fil des pages, l’ouvrage démontre combien cette attitude, apparemment banale, condense une histoire des savoirs, des corps et des hiérarchies sociales. La main et la tête, deux organes du savoir, se rejoignent dans une tension fragile : la tête, enfin désignée comme le siège de la pensée, et la main, outil de l’action. Leur jonction dit tout du poids, du courage et des fragilités de la vie intellectuelle. Du génie inspiré au cancre distrait, du saint méditatif à la femme suspecte de trop lire, de l’érudit enseveli aux savants harassés, le geste ne cesse de se lester de sens.

Et pourtant, au XXe siècle, il se banalise : les daguerréotypes d’anonymes reprennent la pose comme on enfilerait un costume de carnaval. La tête dans les mains devient une convention photographique, un mème avant la lettre, un vieux rite selon Paul Valéry, où il ne s’agit plus tant de penser que d’avoir l’air de penser. Peut-être est-ce là le destin de toute icône : se vider de son surplus de sens, parfois de sa substance, pour devenir un cliché universel. Reste, pour qui observe avec attention, à se demander – face à un penseur, un élève, une image ou un selfie – si ce geste dit la profondeur, l’ennui, la fatigue… ou simplement le jeu des apparences.

Jonathan Fanara

Les Têtes pensantes, ou la pose des savoirs, Jean-François Bert et Jérôme Lamy – Anamosa, 30 octobre 2025, 256 pages

Laisser un commentaire