« Cette lucidité sur la ségrégation contraste avec sa cécité devant les potentialités positives de la bande dessinée. Il dénonçait les supposés stéréotypes raciaux dans les comics mais refusait obstinément de voir que le médium pouvait, lui aussi, être un extraordinaire outil d’émancipation. »

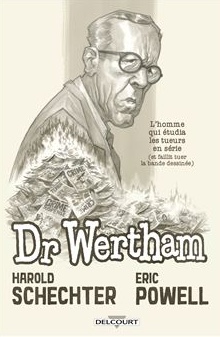

L’histoire le rangerait volontiers dans la catégorie des coupables. Un censeur culturel incapable de prendre la distance nécessaire pour appréhender avec justesse les nuances d’un art. Psychiatre allemand émigré aux États-Unis, Fredric Wertham s’est inscrit dans la mémoire collective comme l’auteur du brûlot La Séduction des innocents (1954), où il accuse les comics de corrompre la jeunesse. Ce livre, lu comme une charge sans nuance, fut l’étincelle qui entraîna, dans un climat de panique morale, la création du tristement célèbre Comics Code Authority. Cette instance d’autocensure fit trembler les éditeurs et brida l’imaginaire populaire pendant plusieurs décennies.

Mais la biographie du Docteur Wertham, comme le roman graphique d’Harold Schechter et Eric Powell le rappelle avec à-propos, est tissée de contradictions. Ultraconservateur dans son approche de la culture populaire, il n’en fut pas moins un praticien progressiste sur le terrain social. À Harlem, dans les années 1940, sous une paroisse, près des populations noires, il ouvrit la clinique Lafargue, un lieu gratuit où les patients de couleur, délaissés par le système de santé, pouvaient enfin trouver écoute et dignité. Le roman graphique le montre alors, lucide, discréditer les institutions établies : « Certains de ces hôpitaux sont gérés de la plus barbare des façons, encore plus pour les patients noirs. Beaucoup de praticiens blancs les considèrent avec préjudice, comme des êtres inférieurs, aux défauts inhérents et inguérissables. »

Cette voix, venue d’un homme qui dénonçait avec sincérité le racisme médical, contraste violemment avec celle qui, quelques années plus tard, prétendait, en s’appuyant sur des données biaisées et incomplètes, que la simple lecture de Superman ou de Batman pouvait mener un enfant à la délinquance. Car le Docteur Wertham, dans ses interventions publiques, multipliait les anecdotes édifiantes censées prouver le lien entre bandes dessinées et passages à l’acte. « Il admet que les divertissements à teneur violente ne sont pas les seuls facteurs déclencheurs, mais oui, il pense qu’ils y ont contribué. Il cite aussi l’exemple récent d’un père qui prétend avoir eu l’idée de tuer son fils simple d’esprit après avoir vu Le cadran de la mort. »

La logique, bien que boiteuse, est implacable : la fiction violente entraîne le comportement violent. Mais cette équation simpliste, les chercheurs l’ont largement battue en brèche. Dès 1949, des voix s’élevaient contre sa méthodologie fragile. Le sociologue Frederic M. Thrasher, par exemple, n’hésitait pas à dénoncer ses excès : « Cette position extrémiste, aucunement étayée par une quelconque recherche valable, est non seulement contraire à la plupart des courants de pensée actuels de la psychiatrie, mais elle ignore sciemment les procédures éprouvées de recherche qui ont plusieurs fois par le passé permis d’invalider des théories monistes similaires de causation de la délinquance. » Il ajoute : « Le sombre portrait que Wertham fait de l’influence des comics est plus criminalistique que scientifique, et illustre une tendance dangereuse : celle de projeter nos frustrations sociétales sur cet aspect particulier de notre culture, qui devient une sorte de “bouc émissaire” pour les différents échecs de notre société. »

Le roman graphique d’Harold Schechter et Eric Powell rend parfaitement compte du climat de panique morale qui sévissait alors en Amérique. Déjà en 1940, soit huit ans avant le symposium organisé sur le sujet par Fredric Wertham, l’écrivain Sterling North fulminait dans son article intitulé “Une honte nationale” : « À peu près tous les enfants d’Amérique lisent ces magazines de “comics” en couleurs, cette tumeur maligne qui n’a cessé de croître ces deux dernières années. Dix millions d’exemplaires de ces feuilletons débordant d’horreur et de sexe sont vendus chaque mois. Un million de dollars sont extraits des poches des petits Américains en échange de ces insanités dessinées […] Ces choses-là sont mal dessinées, mal écrites, mal imprimées ; elles fatiguent l’œil et le système nerveux du jeune. » C’est dire si le Dr Wertham surfait sur une vague déjà bien installée.

Loin de constituer un croisé isolé, ce dernier exploitait les peurs d’une Amérique tiraillée entre prospérité d’après-guerre et angoisse morale. Au Sénat, une sous-commission spéciale fut créée en 1953 pour examiner la prétendue menace des comics : « En grande partie à cause de la croisade incessante de Wertham, les comics d’horreur et de crime sont considérés comme le principal facteur de corruption de la jeunesse américaine. » Les auditions publiques de 1954, où William Gaines (éditeur d’EC Comics) tenta de défendre son art, marquèrent un tournant. Les autorités ont alors exigé un code d’autocensure draconien, jusqu’au moindre détail.

« Messieurs, les comics ont besoin de faire peau neuve. On ne va pas se contenter de bannir le sexe et l’horreur de vos pages. S’il faut faire le ménage, faisons-le à fond. Il faut éliminer jusqu’à la moindre trace d’atteinte au bon goût. Par exemple, les personnages à la grammaire déficiente. Je m’oppose aussi aux portraits stéréotypés, tels que les Italiens joueurs d’orgue de barbarie, les Juifs prêteurs sur gages, les Grecs restaurateurs ou les Noirs portiers. Nous devons définir un code strict, très strict, qui liste clairement les choses à faire et à ne pas faire. Et vous devez m’accorder le contrôle absolu de toute votre production, de la couverture jusqu’au mot “fin”, pour m’assurer qu’il est appliqué. »

Cette volonté de nettoyer la culture populaire, en se basant sur des spéculations pseudo-scientifiques et en ne tenant aucun compte de ses nombreux contre-exemples, traduit une obsession américaine : protéger l’enfance à tout prix, quitte à sacrifier la liberté d’expression.

Le progressiste : Harlem, la ségrégation et la justice raciale

Pourtant, réduire Wertham au rôle de censeur borné serait injuste. Le roman graphique insiste sur sa part d’altruisme, d’humanité et de clairvoyance. À Harlem, ses combats rejoignaient ceux des psychologues Kenneth et Mamie Clark, dont les travaux sur l’impact du racisme sur l’image de soi des enfants noirs furent décisifs dans l’arrêt Brown v. Board of Education (1954). On peut lire, de sa bouche : « L’enfant interprète la ségrégation comme une punition, une punition dont il ignore le motif. Ce ne sont pas seulement les enfants noirs qui sont menacés. La santé mentale de tous les enfants est concernée. Face à la ségrégation, l’enfant blanc ne peut que constater le malheur des enfants noirs ou adopter un sentiment illusoire de supériorité sur eux. »

Cette lucidité sur la ségrégation contraste avec sa cécité devant les potentialités positives de la bande dessinée. Il dénonçait les supposés stéréotypes raciaux dans les comics mais refusait obstinément de voir que le médium pouvait, lui aussi, être un extraordinaire outil d’émancipation. L’homme n’est, à l’évidence, pas à une contradiction près : il ne voit ainsi rien à redire à la mise en scène de la violence sur les planches quand ses écrits sont portés au théâtre ; il regrette longtemps que la psychiatrie américaine ne le reconnaisse pas à sa juste valeur alors même qu’il produit des études dénuées de toute méthodologie ; il gonfle le torse le matin avec des déclarations tonitruantes et définitives, puis tempère le soir sous des prétextes fallacieux.

Aujourd’hui, Fredric Wertham reste perçu comme un fanatique, un homme obsédé par sa croisade morale, peu soucieux de rigueur scientifique. Mais le roman graphique nous force à regarder plus loin. Il y a le Wertham du Comics Code, qui a contribué à museler un art populaire en pleine expansion. Mais il y a aussi le Wertham de Harlem, qui s’indignait contre les discriminations médicales et tendait la main aux exclus. Ce double visage, naturellement, interroge : faut-il juger un homme uniquement à l’aune de ses errements, fussent-ils spectaculaires, ou tenir également compte de ses engagements progressistes ?

Jonathan Fanara

Dr Wertham, Harold Schechter et Eric Powell – Delcourt, septembre 2025, 208 pages

Laisser un commentaire