Keith Haring a été ce gamin qui voyait dans chaque panneau publicitaire vierge une promesse, un espace d’expression, un potentiel exutoire. C’est ainsi qu’il s’est pris à exercer un langage universel, fait de lignes nerveuses et d’icônes hypnotiques. Il faut bien le dire : l’artiste originaire de Reading, en Pennsylvanie, ne s’adressait pas aux amateurs d’érudition figée, ni aux mécènes compassés de galeries guindées. Non, son truc à lui, c’était plutôt les masses compactes, les banlieusards en fuite et les ados paumés, tous ceux qui n’avaient jamais pensé que l’art pouvait les regarder en face.

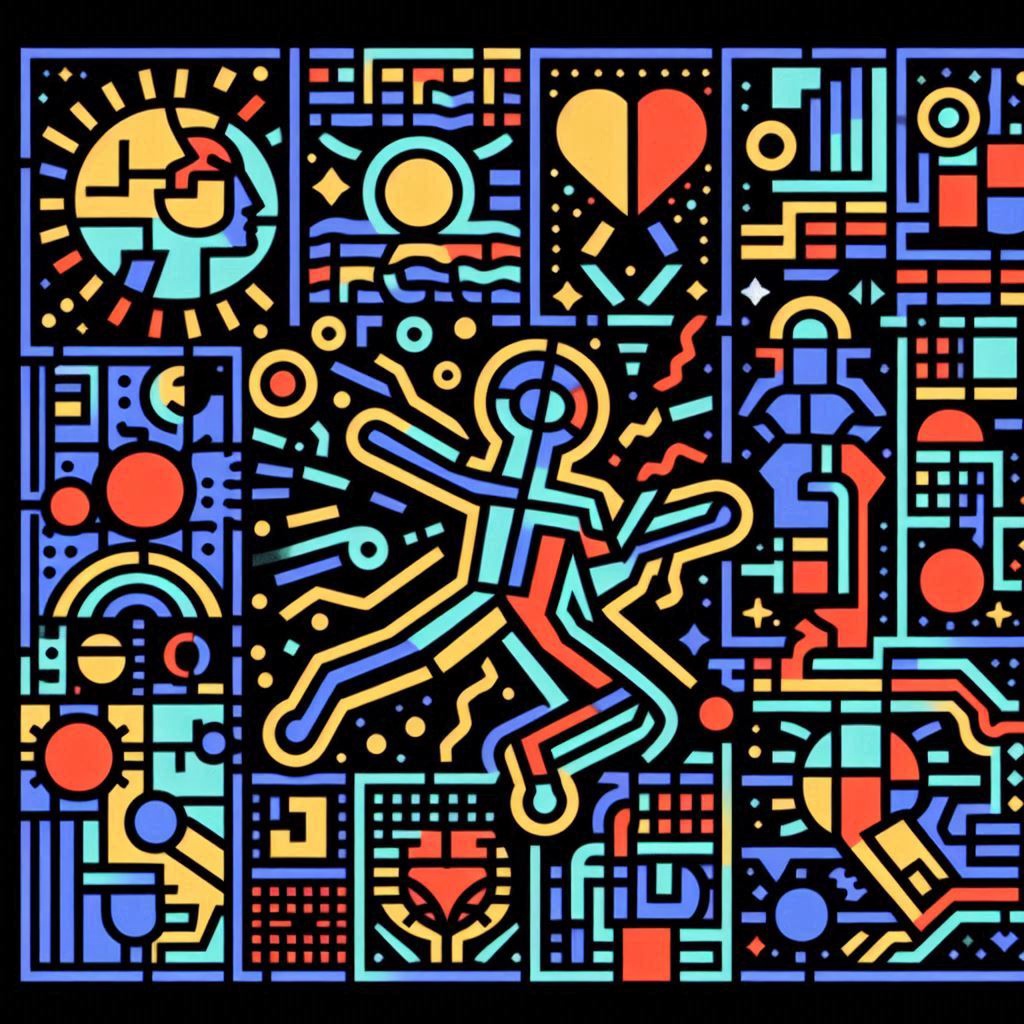

« Un jour, en prenant le métro, j’ai vu ce panneau noir vide où une publicité était censée aller. J’ai immédiatement réalisé que c’était l’endroit idéal pour dessiner. » Les créations de Keith Haring sont comme des battements cardiaques, une pulsation graphique qui claque sur vos rétines. Ligne après ligne, ses personnages dansent, luttent, s’aiment, explosent. Rien de sage ici : le contour noir trace des figures, mais ce sont les couleurs – rouges éclatants, jaunes solaires, bleus électriques – qui hurlent leur vérité. Et cette vérité, c’est celle de la rue : un cri contre l’injustice, une célébration du désir, un hymne à la vie, mais toujours avec une urgence qui vous prend à la gorge.

Keith Haring, c’est un feu d’artifice dans la grisaille urbaine ; un foutu graffiti qui vous balance au visage que tout est politique. À une époque où les musées fermaient leurs portes aux marginalités, lui semblait leur crier que l’amour, la peur, la maladie, tout ça devait être vu. Dans Crack is Wack, il épouse la lutte contre la toxicomanie, et la verbalise sur un mur comme on hurle à la lune. Dans Free South Africa, il transforme une peinture murale en pamphlet contre l’apartheid : une silhouette blanche dont la petitesse renvoie à sa minorité démographique tient en laisse son homologue noire, bien plus imposante (la majorité).

Quand il a ouvert son Pop Shop à Manhattan en 1986, certains puristes ont probablement crié au sacrilège. Vendre son art sur des t-shirts ? Des posters ? Des jouets ? Keith Haring, lui, s’en foutait royalement. Il considérait que l’art ne doit pas rester coincé entre des murs blancs immaculés, prisonnier de catalogues hors de prix. Il voulait que ses figures bondissantes et ses radiations graphiques circulent dans les rues, qu’elles s’invitent dans les chambres d’ados et les trottoirs encombrés. « Je pense que d’une certaine manière, certains [critiques] se sont sentis insultés parce que je n’avais pas besoin d’eux. Même [avec] les dessins du métro, je ne suis pas passé par les ‘voies appropriées’ et j’ai réussi à aller directement vers le public et à trouver mon propre public… Je les ai contournés et j’ai trouvé mon public sans eux. »

Comme Andy Warhol avant lui (qu’il admirait), il a brouillé la frontière entre l’art et la consommation. Avec ses collaborations, que ce soit pour Swatch ou Absolut Vodka, il a d’ailleurs prouvé que l’art pouvait aussi bien s’afficher sur des montres que sur des toiles, et que le message n’en perdait pas une once d’impact.

Keith Haring a vécu vite, brûlé comme une étoile filante, avec, dans les dernières années de sa vie, le SIDA agissant comme spectre constant. Diagnostiqué en 1988, il savait que son temps était compté, mais au lieu de se replier, il a amplifié sa voix. Ses œuvres ont permis de sensibiliser, pour éduquer, pour casser le silence. Sa Fondation, créée peu avant sa mort, constitue à cet égard un testament de cette lutte. Même sa disparition prématurée en 1990, à seulement 31 ans, n’a pas éteint l’écho de ses dessins, dont on trouve la trace de New York à Pise.

Aujourd’hui, Keith Haring est partout. Dans les musées, certes, mais aussi sur des murs, des tatouages, des impressions numériques, des goodies. Les jeunes artistes contemporains qui investissent les rues de leurs fresques lui doivent un sacré héritage. Il a contribué au fait que le street art n’est plus considéré comme une sous-culture, mais comme une voix légitime de l’art moderne. Et ses œuvres continuent de parler pour lui : de justice, d’amour, de lutte. Il a fait de l’art un espace ouvert, brut, viscéral, où chaque couleur et chaque ligne supportaient une déclaration. Dans cette vie mouvementée et évidemment trop courte, il a prouvé que l’art n’avait pas besoin de barrières, juste de peinture, d’un mur et d’une vérité à dire.

Laissons-lui le mot de la fin : « L’art devrait être quelque chose qui libère votre âme, provoque l’imagination et encourage les gens à aller plus loin. » Il indiquait aussi : « Dans tout mon travail, il y a un certain degré de contenu qui est plus évident, communiquant une idée spécifique ou générale que les gens comprendront. Mais souvent, le travail est suffisamment ambigu pour pouvoir être interprété par n’importe qui. »

J.F.

Laisser un commentaire