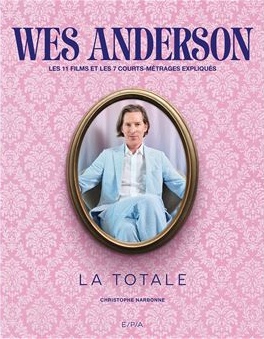

Les éditions EPA publient Wes Anderson, la totale, de Christophe Narbonne. Un ouvrage généreux, richement illustré, qui permet de sonder un cinéaste parmi les plus fascinants encore en activité.

Wes Anderson, c’est le genre d’homme qui semble s’épanouir dans un entre-deux, suspendu quelque part entre un passé révolu et un présent qui ne le concernerait pas vraiment. Il porte en lui cette mélancolie discrète, ce regard tourné vers l’arrière, comme s’il cherchait à faire siennes les couleurs et les sonorités d’un monde qui lui échappe, pour en tirer des univers à part, clos, soigneusement cadrés, qu’il offre ensuite à ses spectateurs comme des échappatoires traversées de douceur et de fantaisie.

Cinéma anti-moderne, dit-on. Mais son art, c’est avant tout la famille, la fidélité aux visages connus, à ceux qui, film après film, ont accepté d’entrer dans sa ronde d’amitiés. Avec lui, Owen, Luke et Andrew Wilson ne sont pas que des collaborateurs, mais des frères d’aventure, des complices d’errances filmiques. Dans le périmètre réduit d’un appartement miteux de Dallas, ils ont partagé bien plus que des idées : ils ont fabriqué ensemble un premier rêve. Ce même rêve qui allait devenir Bottle Rocket, esquisse d’une filmographie où chaque mouvement de caméra, chaque image, chaque trope s’érige en note d’une symphonie si bien construite qu’elle continue de nous trotter dans la tête, des jours durant après y avoir été exposé. Au fil du temps, Alexandre Desplat, Robert Yeoman ou Roman Coppola vont monter dans le train, en marche accélérée vers la reconnaissance.

Wes Anderson, c’est aussi le mystère ; l’enfance cachée comme un secret jamais révélé, l’homme peu enclin à la confidence. Peut-être que, quelque part, il pense que ses films parlent à sa place. Ses histoires de familles brisées, de pères absents, d’enfants orphelins ou délaissés, d’incommunicabilité, de premiers amours… autant de fragments de lui-même, qu’il livre avec pudeur à travers ses œuvres. Et qu’importe si pour donner un visage à cette enfance, il doit sillonner les États-Unis en quête du comédien idoine. De cela, Christophe Narbonne dessine les contours, avec une passion communicative et à l’aide de récits documentés.

Des récits au sein desquels figure en bonne place Bill Murray, son acteur fétiche, qui revient dans chaque film comme le jour après la nuit. Peut-être une figure paternelle de substitution, un homme aux traits burinés qui semble comprendre d’instinct ce que Wes entend capter et restituer : une vie millimétrée, symétrique, décalée, toujours au bord du comique et du tragique. Bill Murray possède manifestement cette élégance rare d’entrer sans un mot dans le monde d’Anderson, prêt à jouer le jeu d’un réalisme légèrement surréaliste, à suivre doctement une rigueur visuelle qui frôle parfois l’obsession.

C’est peut-être ça, Wes Anderson : un homme capable de réécrire, en boucle, les mêmes histoires, leur donnant chaque fois une teinte différente, un cadre nouveau. Sa caméra ne filme jamais de loin ; elle s’approche, cherche les détails, immortalise l’intimité, et tel un romancier, il enserre chaque personnage dans un cadre qui devient à la fois un cocon et une prison, dont il étudie tous les aspects avec minutie. Pour s’en convaincre, il suffit de jauger son Grand Budapest Hotel, qui transforme un ancien centre commercial baigné de lumière en un palace des années 30.

Il y a toujours, chez Wes Anderson, ce souci d’ancrer l’imaginaire dans le concret, de donner aux objets et aux lieux une aura intemporelle. Une maison dans La Famille Tenenbaum, construite comme un décor d’une autre époque, avec une palette d’ocre et de brun, comme une feuille d’automne immobile ; ou encore un vieux bateau qui dérive sous le soleil italien dans La Vie aquatique, où chaque onde de la mer met pourtant à l’épreuve le tournage.

Ce cinéma-là tient à la fois du velours et du verre. Derrière la poésie de la symétrie et du fantasque, il y a souvent la déchirure, l’amertume des relations humaines, les tyrans-mentors, comme si la perfection de l’image ne pouvait jamais cacher la fêlure abritée au fond des personnages. Jamais repu, le cinéaste se tourne volontiers vers des auteurs comme Stefan Zweig, Roald Dahl ou JD Salinger, tandis que ses modèles cinématographiques comprennent Alfred Hitchcock, Orson Welles, Mike Nichols, Akira Kurosawa ou Martin Scorsese. Les premiers témoignent de ses penchants littéraires – songeons à la présence récurrente des narrateurs – quand les seconds lui ont enseigné une grammaire filmique conçue au cordeau.

Wes Anderson, c’est cet homme, obstiné, francophile, artisan du temps suspendu, créateur d’univers parallèles où la beauté d’un plan bien ordonné permet de donner forme au chaos intime, à la détresse feutrée, aux insatisfactions des personnages. Il a conféré aux histoires ordinaires de son enfance et à ses obsessions d’adulte une allure de conte, gravant à jamais dans les mémoires cinéphiliques ces instants fugaces de beauté trouble, où l’on se surprend à croire que le monde, malgré tout, pourrait être plus harmonieux.

R.P.

Wes Anderson, la totale, Christophe Narbonne – EPA, octobre 2024, 288 pages

Laisser un commentaire